INTERVIEW

皆川 明

1735年イタリア・フィレンツェで開窯して以来、約3世紀にわたり世界中で愛されている老舗テーブルウェアブランド、リチャード・ジノリ。ミナ ペルホネンのデザイナー・皆川明氏は日本人として初めて、そのジノリのコレクションデザイナーに就任しました。今回は、 2017年に発表したコレクション『SPERANZA(スペランツァ)』の制作過程で、わずかな黒点や傷が原因で販売することのできなかったアイテムに皆川氏が自ら手を加えることに。自身のデザインに再び手を加える初めての試みに皆川氏はどのようなアプローチをしたのか。そして、ミナ ペルホネンとリチャード・ジノリ、2つのブランドの共通するものとは。

――皆川さんは一昨年の2017年にリチャード・ジノリのデザイナーとしてコレクションを発表されましたが、それ以前に何度か伊勢丹の催事で協業されたことはありました。ですが、本格的にコレクションを手掛けるとなると意味合いも携わり方も変わってくると思います。当時はそのことをどのように感じられていましたか。

皆川明(以下「皆川」):歴史あるリチャード・ジノリのコレクションを作らせていただくというのはとても光栄なことであると思っていました。けれど、自分のクリエイションを進めるうえでは、不思議なくらいに何も特別なことはなく、工房の職人たちと理解し合いながら、自分の世界観に没頭できたんです。

――1735 年(日本は江戸時代中期、徳川吉宗の時代)の創業以来、ジノリがデザイナーに日本人を起用するのは皆川さんが初めてだと伺いました。

皆川:そのようですね。でも、実際にイタリアの工房へ行って仕事をしていると、日本のアトリエで普段やっていることとあまりに変わらず、それは拍子抜けするくらいでした。モノづくりの言語にしても、私のつたない言葉でも職人たちとデザインを進める中ではそれほど問題がなく、食器に図案を置きながら会話をしている時は、特別なことをしているという感覚がありませんでした。いたって日常的な仕事の延長線上だったのです。

――そんなふうに感じられたのは、ジノリのアトリエに流れている空気感や職人さんの姿勢などが、ミナ ペルホネンのそれと似ていたからなのでしょうか。

皆川:それはあると思います。プライドを持った職人と、その職人をリスペクトする気持ちがきちんと社内にある、というところに近いもの感じました。僕らも普段から職人さんや工場さんに敬意を払い、自分たちもそれに恥じないようなモノを作ろうと思っています。

職人たちに支えられ生まれた、

『スペランツァ』コレクション

『スペランツァ』コレクション

――今回の題材となったのは、一番最初のコレクションで発表された『スペランツァ』です。皆川さんが描く線がとても細く繊細で、色見も白い陶器にそっとにじんだような淡い色合いなのが印象的ですが、これはやはり、ジノリ社の食器たちから発想されたデザインなのでしょうか。

皆川:特別それを意識したわけではありませんが、この細い線や色合いをここまで表現できたことにとても驚きました。ジノリ社だから成しえていることだと思いますが、歴史が長いということだけではなく、クオリティやクリエイションを保つためにずっと研究、開発をしてきた賜物だと改めて感じました。よく“実現できるのはクリエイターの頭のなかのイメージの何割かしかない”などと言ったりしますが、私はデザインをさせてもらいながら “やりたいことがそのまま出来ているな”という感覚がありました。

――ジノリの通常のコレクションラインということで、作られた食器はグローバルに展開されます。“洋食器”としてさまざまな国の料理と合わさる可能性があるわけですが、和食器でも北欧の食器でもなく、“洋食器”を作るということで意識したことはありますか。

皆川:自分が洋食器を作る、となって考えたことは、おっしゃったようにいろいろな料理がこのお皿に乗ってくる可能性がある、ということでした。ですので、さまざまな料理が乗ったところをイメージしながらそれと調和できるように作っていきました。でも、料理の境界線がだんだんなくなってきていますよね。日本でイタリアンを食べると和食のような表現をしていたり、パスタも〆のようにコースの最後に出てきたりします。ジノリの食器は用途や料理ごとにさまざまな形のものがありますが、料理がそのようにフレキシブルになっているので、お皿の使い方ももっと自由になっても良いような気がしています。

“言葉”がもたらす

新たな景色

新たな景色

――その『スペランツァ』の食器たちに新たに手を加えていただいたわけですが、自分が作って一度は完成させたものに、あとから手を加えるというのは、皆川さんにとってどんな作業でしたか。

皆川:初めての試みだったので、とても特別な体験でしたね。

――デザインはどのように考えていったのでしょうか。

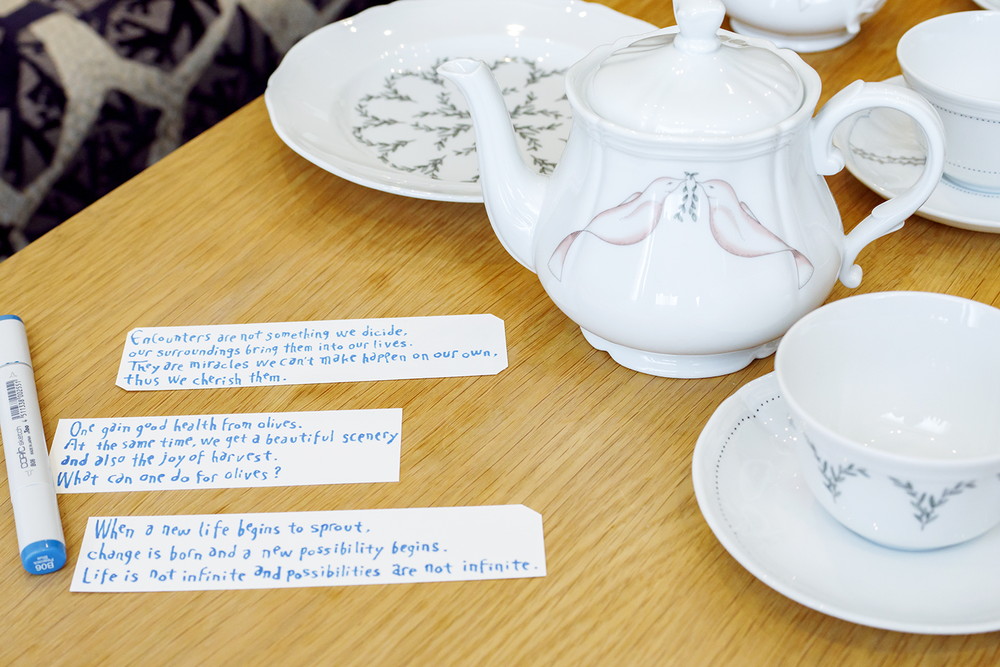

皆川:お皿にはすでに景色があるので、その中で何ができるのか、何をするべきなのか……と考えていったわけですが、その時に、視覚だけのアプローチではなく“言葉”を使ってすでにある景色をさらに楽しめるものにしてはどうだろうか、と考えました。

――それが、これらの詩なのですね。

皆川:はい。お皿に最初に描いたモチーフからイメージする景色やストーリーを言葉にしていきました。まずは日本語で書いて、それを英訳して、最終的に手書きで起こしたものをプリントオーバーしていく、という流れです。

――ジノリのお皿はシェイプが独特なので、文字を配置するとなるとすごく難しかったのではないでしょうか。

皆川:そうなんです。ジノリの食器は急なカーブを描く立体的なものが多いので、文字の配置を決めるのには苦労しました。ですが、あえて絵柄にかぶせるように大きめに配置してみると、映画の字幕のような印象になり、面白いものができたのではないかと思っています。

――制作過程でどうしても出てしまうB品を使って今回も制作を行っているわけですが、今見てもどこかB品なのかわからないですね。そういった意味でもジノリ社のクオリティーの高さを感じます。

皆川:よく見ると小さな黒点があったりするのですが、本当によく見ないとわからない程度ですし、お皿の裏にそれがある場合もあります。ジノリとこういったB品を使った試みをするのは3回目になりますが、B品がB品と呼ばれている以上の魅力を持って、A品に劣らない何かを放ち、お客さまにとってそれがよりパーソナルなものになるといいなと思っています。

ーーPASS THE BATON もそれは欠点ではなく、ひとつひとつの“個性”なんだといつも思っています。そして、改めてこうして完成品を見てみると、もともとの絵柄があり、さらに言葉を乗せてもジノリの食器の存在感が消えていないことに驚きますね。

皆川:確かにそうですね。かつては宮廷で使われていたジノリならではのエレガントな印象がありますよね。

料理との調和やデザインを純粋に楽しむものとしてある種ドレスダウンしてきたというのは、とても面白いことだと思うんですね。そして、ジノリ社も今は高級か高級でないか、ではなく、よいクリエイションとよい品質である、ということにフォーカスしている。もちろん、長年継承されてきたジノリらしさは引き継ぎながらも、今回のようにモチーフを重ねたり、詩を乗せたりして現代のミックス感を楽しんでいる。ですので、買っていただいたお客さまは、臆することなく、ぜひどんどん日常使いしてほしいと思っています。それがこの食器の楽しみ方だと私は思っています。

皆川 明(みながわ・あきら)

designer / founder

1967 年東京生まれ。1995 年に自身のファッションブランド「minä(2003 年よりminä perhonen)」を設立。時の経過により色あせることのないデザインを目指し、想像を込めたオリジナルデザインの生地による服作りを進めながら、インテリアファブリックや家具、陶磁器など暮らしに寄り添うデザインへと活動を広げている。また、デンマーク Kvadrat、スウェーデン KLIPPAN などのテキスタイルブランドへのデザイン提供や、朝日新聞や日本経済新聞の挿画なども手掛ける。

RICHARD GINORI(リチャード ジノリ)

1735 年、リチャード ジノリはイタリア・フィレンツェの郊外で、カルロ・ジノリ侯爵によ って誕生しました。以来3世紀にわたり、芸術を愛するイタリアの伝統に育てられ、Made in Italyにこだわりバラエティ豊かな作品を創り出しています。 http://www.richardginori.co.jp

右より、皆川明氏、Richard Ginori 松原祥氏、Smiles 遠山正道

右より、皆川明氏、Richard Ginori 松原祥氏、Smiles 遠山正道

今回制作された『SPERANZA(スペランツァ)』『OLIVA(オリーヴァ)』『GERMOGLIO (ジェルモリオ)』のリメイク食器は11月14日(木)~12月8日(日)の間、PASS THE BATON GALLERY@表参道にて展示販売いたします。詳細はコチラをご覧ください。